Monument Valley (Part 3)

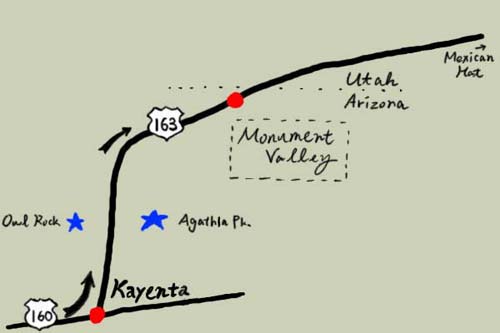

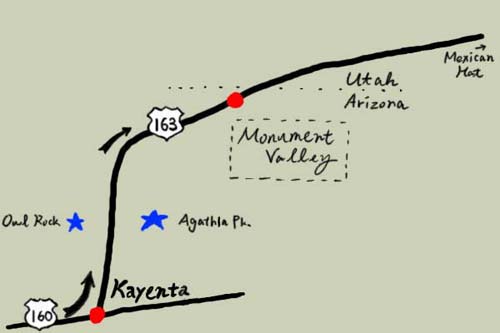

ケイヤンタ(Kayenta)から北方に進路を取り、US-163へ。

あと約30分でモニュメントバレー(Monument Valley)に到着といった所でしょうか。

周りにメサも増え、それらしい風景になり気分も高揚してきたころ、

こんな感じで左右に奇妙な形をした岩山が見えます。

まるで聖地の警備を司る門番のような雰囲気を醸し出しています。

US-163は、このツイン・ピークスの真ん中を貫き、そしてほぼ同時に通過します。

なんだか昭和新山みたいな右手の山です。名前は'Agathla Peak'。

遠く、US-160をケイヤンタに入る手前あたりから視認できます。

ひょっとして、インディアンの聖なる山なのかも知れません。

注)今まで'Agathia Peak'と誤表記してました。お詫びして訂正いたします。

かなりタイミング悪いシャッターでしたが、まるで接着剤で取り付けたように

ここだけ異様な存在の左手の岩の名は'Owl Rock'。「ふくろう岩」です。

日本人の僕としては、これは大観音像様にしか見えないわけで、

手と手を合わせて拝みつつ(-人-)、通過しました。

モニュメントバレーへ至る道は、グランドキャニオンと違い、

その姿を少しずつ、本当に少しずつ現してきます。

ここまでの道のりの苦労のせいか、この旅で一番遠い所に来たという想いのせいか、

ここは「聖なる大地」だという意識が強いせいか

それともiPodで流してるロビー・ロバートソンの音楽が僕を煽るのか、

道を先に進むたび、次第に目頭が熱くなってきて困ります。

・゚・(ノД`)・゚・

野を越え山を越え谷も越え、海まで越えて、ようやくここに辿り着きました。

自分は、果てしなく遠い所にきたんだなあと、

そう思うしかない、自分の理解の範疇を超えた、壮大な風景でした。

この時流れてきた曲は、Robbie Robertsonの曲の中でも

僕が一番好きなナンバー、'The Code of Handsome Lake'、

奇跡的な確率でこの曲が巡りあわせた感動を、僕は一生忘れることはないでしょう。

本当はもっとビュートの中まで寄って、バレードライブを楽しもうと考えていたのですが、

いざここに辿り着いたらそれを忘れて、遠目でこの風景を見てるだけで満足してしまいました。

苦労して遠くまで来た甲斐があったというものです。

この場所に一瞬でも身を置ける僕は本当に、幸せものです。

もう少し先までUS-163を進み、ビュートの脇を通り抜け、暫くした所で後ろを振り返ります。

モニュメントバレーの先、こんなにも荒涼とした大地があたり一面に広がります。

果てしなく広いなんてもんじゃない。ただ圧倒されるだけです。

吹き抜ける風の音が実に印象的な土地です。

おそらく・・ここには人の通った轍さえないのだろうと想像します。

US-163はこの先、メキシカン・ハット(Mexican Hat)という面白い形をした岩山の裾を通過し、

名前を変えつつコロラド州の方へ、遙かデンバー方面まで続いていきます。

まだ陽も高いし、メキシカン・ハットまでならもう少し頑張ることもできたでしょう。

実際、そういう予定にしてました。

けど、僕の中ではもう、ここが終点です。

この風景を見た時に、ここを終点にしようと思いたくなっただけです。

アメリカ西部の有名所をいろいろ訪ねることができた旅でしたが、その中でも

一番感動したのが、このモニュメントバレーでした。

グランドキャニオンも、またいつか訪れたいと思いますが、

その時は今回みたいに一人でなく、できれば好きな人をつくって一緒に再訪したいと思います。

でもモニュメントバレーは、また一人で再訪したいと思ってしまいます。

そう思わせるのもここがなにより、「気品」や「孤高」を感じさせる土地だからかも知れません。

だからなおさら苦行僧のように、苦労して訪ねたいと思うのかも知れません。

|